かつて昭和40年代頃に機器部品メーカーから営業に出張してき工場の技術者が「営業は人にモノを売るのが仕事だから経験を積まないと難しい」としみじみ話していた。工場で働く人だって経験が必要なことに変わりはないはずなのに、なぜそういう話をするのか質問してみた。確かにどの仕事も経験は必要であるが、対象となる相手は人と機械の違いがある。機械は自分の意志に従うが、人は千差万別であるから何を考えているかわからない。だから客の心理に慣れるのにかなりの時間と経験

が要るという意味であった。簡単に言ってしまえば、機械に慣れるより人に慣れるには時間がかかるということだった。また同じ頃に、ある工場の技術者が自分たちの作った商品を市場に広めるために出張してきた。彼は販売員に同行して客先に数件訪問した。生産の自動制御化がまだ始まったばかりの時代である。訪問した折にお客様との話に熱が入って長々と会話を続けた。営業の素人が販売員と同行したとはいえ、なぜ初めて会った相手とその様に長く会話が続けられたのか? 理由は簡単だった。広めようとしてPRした商品の話が弾んだ訳ではなかった。技術者同士であったから、製造に関して「うちの工場ではこうしているが、貴社の工場ではどのようにしていますか」などのような会話で、お互いの工程や管理に関して話が盛り上がっていたのだ。そしてその翌日、工場に戻っていく時に彼は言った。「営業は結構面白い。ある客で出た話題を次に訪問した客先に話してみると、そこでまた別の話題が生まれ、うちではそういった工程はないが、こういった工程がある。と言って話をしてくれる。すごく勉強になった」と言って帰っていった。

その時代の技術者達は、人間関係の難しさや顧客は何を欲しているのかを知って行動ができていたのだ。競争が激しくなった平成時代に、工場から営業部門へ長期間の営業応援部隊として出向してきた。出向先では1日間くらいの営業研修を受けてまもなく客先で出向いた。工場出身者は商品のことをよく知っているから、即戦力に見られたのだ。彼らはあくまで自分達の工場で作ってきた商品を1個でも多く売る人であった。現在でも工場出身の販売員は結構多いが、その姿勢は平成期の出向者とあまり変わらない。つまり工場出身の販売員でも昭和のような技術者は技術者の心を知るという販売員はいないということだ。昭和期のメーカーの工場の技術者の方が営業の本質を突いていたことになる。

令和期では新市場への探索が欠かせない。売っていくらより、新たな見込み客を作っていくらの方が重要になる。従って、営業の本質を突いたやり方の方が大きな仕事につながる。元来、人は販売員を避けたがる。できれば売り込まれる話は聞きたくない。機器部品の販売員でもウインドウショッピングしている時に店員から声をかけられるのを避けるだろう。できる店員は長年の経験から客の目配りや仕草、滞在時間などを見てそれとなく声をかける。客に接近し、話を切らさず客に色々な情報を与える。そして客は何に興味を持っているかを探りだす。興味に触れながら雰囲気をつくっていく。客からは買わないのに悪いなという強迫感情は消える。結果的買わなくても客は気持ちよく店を出ることができる。見込み客である技術者の心理も店の客と同じである。機器部品の販売員も、売り込み上手より話しやすさの方が時として大事である。販売員は色々な現場に顔を出す。化学、食品、金属部品、機械装置などである。これらの現場通になれば新しいマーケットへ出向く時にも話しやすい販売員として歓迎されるだろう。

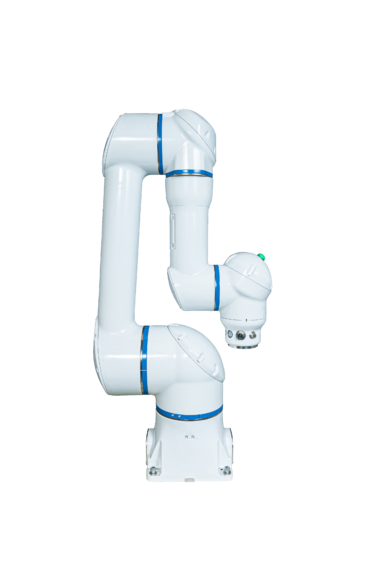

オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。

オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。